写字楼办公通过共享休息区如何激发员工间的非正式交流

更新日期:

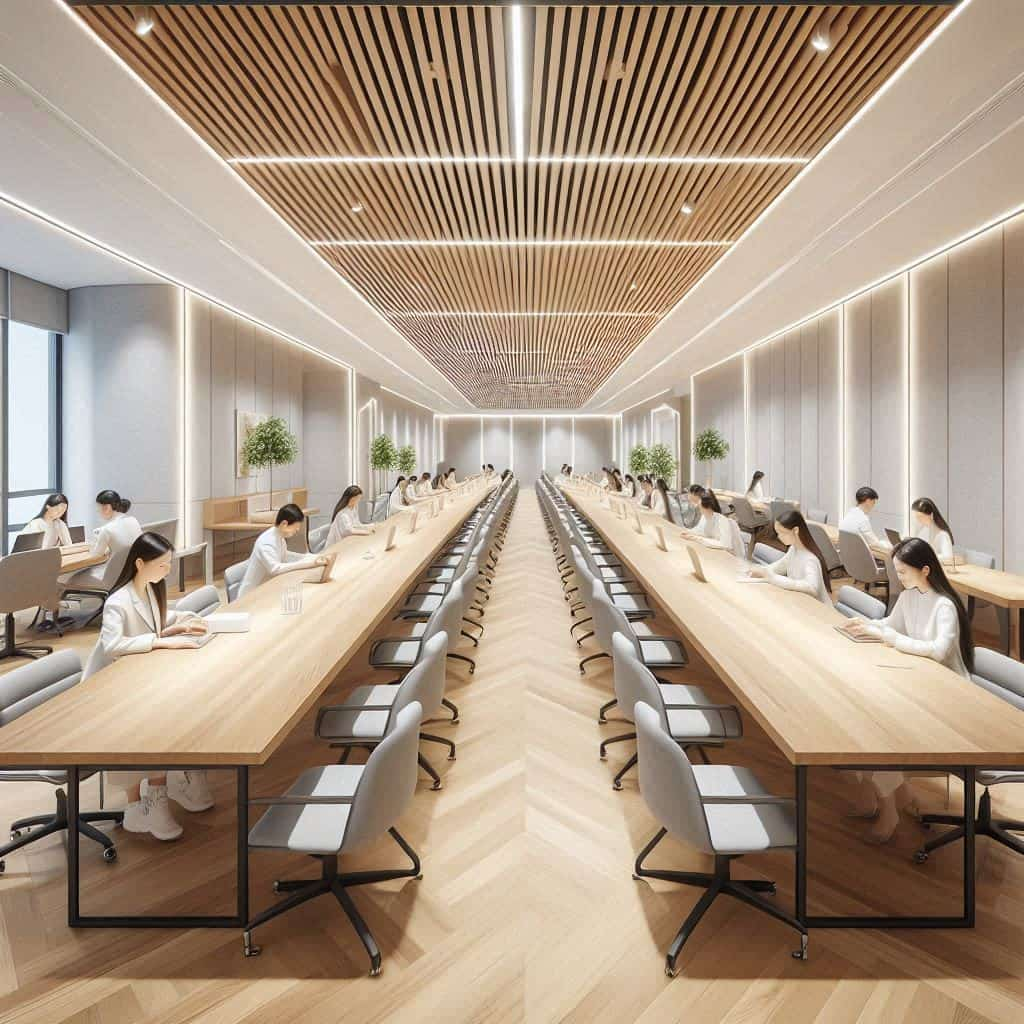

在现代办公环境中,员工的创造力与协作效率往往取决于他们之间的互动质量。传统的封闭式工位设计虽然能提供私密性,却也无形中筑起了沟通的壁垒。而近年来,一种新的空间设计理念正在改变这一现状:通过共享休息区促进非正式交流,从而激发团队活力。

共享休息区的核心价值在于打破部门与层级的界限。与会议室的正襟危坐不同,这类区域通常配备舒适的沙发、吧台或休闲游戏设施,营造出轻松的氛围。当员工在咖啡机旁偶遇,或是在午休时共享一张餐桌,话题会自然而然地延伸到工作之外。这种看似随意的对话,常常成为跨部门协作的催化剂。例如,西高智能大厦在改造办公空间时,特意将休息区设置在楼层中心位置,结果发现项目组之间的信息流通效率提升了近30%。

心理学研究显示,人类在放松状态下更容易产生创造性思维。共享休息区通过弱化职场身份标签,让员工以更平等的姿态交流。一名程序员可能会在玩桌游时向市场同事吐槽技术痛点,而后者恰好能提供用户视角的解决方案。这种非结构化互动往往能碰撞出正式会议中难以诞生的创意火花。

从空间设计角度看,成功的共享休息区需要平衡开放性与功能性。过于空旷的大厅会让人缺乏停留意愿,而过度密集的布置则可能引发嘈杂感。理想的设计应当划分出不同功能角落:比如阅读角适合安静的一对一交谈,游戏区则适合小组互动。同时,自然光、绿植等元素的加入能显著提升空间的亲和力,延长员工自发停留的时间。

企业文化的塑造同样至关重要。如果管理层始终将休息区视为"摸鱼场所",员工自然不敢充分利用这些空间。反之,当领导者主动参与咖啡时间的闲聊,或是允许团队在休息区进行头脑风暴,无形中会传递出鼓励非正式沟通的信号。某科技公司甚至将每周四下午定为"跨部门茶歇日",通过提供特色点心吸引不同团队混合交流。

技术手段可以进一步放大共享休息区的价值。比如通过智能预约系统显示各时段人流量,帮助员工选择最佳交流时间;在墙面设置可书写的玻璃板,随时记录突发灵感;甚至利用数据分析工具,识别出最常发生跨团队合作的区域特征,为后续空间优化提供依据。

当然,这种模式也需要规避潜在问题。隐私保护不容忽视,休息区应避开敏感工作讨论;声学设计需控制噪音传导,避免影响周边工位;清洁维护也必须及时,脏乱的环境会直接抑制交流意愿。只有系统性地解决这些细节,才能真正释放共享空间的潜力。

当员工在非正式场合建立起信任关系,正式工作中的协作阻力会显著降低。一个简单的数据很能说明问题:在引入优质共享休息区的企业里,邮件往来数量平均减少18%,而项目交付周期缩短了22%。这或许正是当代办公空间进化的重要方向:用设计促进人际温度,让创新在咖啡香与笑声中自然生长。